丁 敏(政治大學中文系副教授)

丁 敏(政治大學中文系副教授)

提要

本論文嘗試從佛教經典中神通故事的作用與語言特色兩個面向,來分析神通故事何以一再活躍於佛教發展史上的各個時期,乃至在今日社會中仍有其魅力。由於佛教神通故事是依循佛教神通理論的發展而有所不同。因此本文分為原始佛典、介於小乘至大乘間的佛典、大乘佛典三個階段來看佛教神通故事隨其神通觀念的變化而顯示出的不同作用。其次,分析神通故事在宗教與文學兩方面的語言特色,以了解神通故事的語言特色,也是它引人入勝的所在。最後本文試圖指出佛經神通故事對整個佛教宗教性格的影響為何;並概括指出佛教神通故事在中國社會中由古至今的若干作用。

案:本論文所引用的佛經,均引用自《大正新修大藏經》,台北,新文豐出版公司在台影印版。而在論文的附注中,均簡稱《大正藏》。又在論文行文中,引用佛經原文或轉述佛經故事,常在文後即注明出處,例如〔2-11a~15b﹞,表示在《大正藏》的第2冊,第11頁a欄,至15頁b欄;其余類推。

一、前 言

“神通”在佛教的世界中,是被認為真實存在的。因此盡管千百年來,愈來愈沒有人親見神通的事跡,但是有關神通的故事,卻從來不曾完全消失,反而一再活躍於佛教發展史的各個時期。直至今日,還是有人相信宗教修行會使人產生神通這特殊能力,而諸如“放光”、“奇跡”等神通故事也依然悄悄在社會角落中流傳。到底神通故事魅力所在為何?是本論文想要在佛教經典中追本溯源,並觀其發展而求取答案的。

由於佛教神通故事,是依照其神通理論的原則所建構出來的,因此本論文首先對佛教的“神通”理論作一簡介。其次分析佛陀何以要講神通的時代背景,然後由佛教經典中神通故事的作用及其語言特色兩個方面來分析何以神通故事能一直在佛教中流傳,且歷久不衰,踵事增華?並分析宣揚神通故事對佛教帶來的影響。

二、佛教的神通觀

(一) 佛教神通理論及其內容

在佛教所建構的世界中,神通的獲得與使用,被認為是由修行中開發出來自身真實的能力,是修行境界的一種表征。早期的佛教經典四阿含中,有不少關於神通的記載。《雜阿含經》卷十八中雲:

是故比丘,禅思得神通力,自在如意,為種種物悉成不異。比丘當知,比丘禅思,神通境界不可思議。是故比丘,當勤禅思,學諸神通。( 2-129a )

這段經文中提到三個觀念:藉由修習禅思可得神通力;得到神通力就可以擁有不可思議的自在如意的力量,可以隨意變出各種物體;勉勵比丘們勤修禅思以學習神通。

又在《雜阿含經》卷二十一中記載:

爾時世尊告諸比丘,有風雲天作是念:我今欲以神力游戲。如是念時,風雲則起如風雲天。如是焰電天、雷震天、雨天、晴天、寒天、熱天亦如是說。( 2-220b )

這則經文中敘述佛告比丘們可以用神力游戲來任意變化天候。用“游戲”來形容神力,可見神力是自在無礙的力量。<1>

神通既然是比丘們可以在禅思中修習獲致的能力,因此阿含經典中有關於修習神通的原理、方法及內容的詳細論述。基本上是敘述要在禅定中經由初禅、二禅、三禅而入於四禅,在四禅中才可以開始學習引發神通,所謂“比丘如是入第四禅,……彼以定心清淨、無穢、柔濡、調伏、住無動地,一心修習”而引發“神通智證”、“證天耳智”、“證他心智”、“宿命智證”、“生死智證”、“無漏智證”,<2> 六種神通能力。這六種神通的內容則為:

神通智證通:又稱神足通、神境通。包括“能到”( 神足 ) 與“轉變”( 變化 ) 兩類功能。“神足”意謂能飛行虛空、穿山越巖、透壁通垣、入地履水、或手扪日月,身至梵天等。“轉變”意謂能隨意變化自己的身形,或變化一身為無數身,或以無數身合為一身;也能自身放出煙焰如大火燃薪般猛烈。

他心智證通:又稱“他心通”,指能感知他人心思、情緒、意念的功能。並了解眾生心的種種特質。

宿命智證通:能夠憶起自己及眾生多生累劫的事跡,包括出生地、姓名、種族、形色相貌、生活習慣、飲食好惡,壽命長短、以及一生苦樂際遇等。

生死智證通:又稱“天眼通”。能以天眼睹見眾生所為善惡,因果業行,以及死後神識的輪回去向。

天耳智證通:又稱“天耳通”,能夠聽到人間及天上的各種聲音。

無漏智證通:又稱“漏盡通”,漏謂煩惱。漏盡通是由能徹底修習四聖谛的道理,而斷除一切的煩惱,永離生死輪回。

以上六神通中的前五通,是共外道的五神通,尚未見到解脫之道。唯有解脫生死束縛才是佛陀所要追求的目標。許多佛陀傳記中,都提到釋迦未成佛悟道之前,曾跟隨婆羅門教的瑜伽大師郁陀羅羅摩子修習當時最高深的冥想 ( 禅定 ) 功夫─四禅八定中的最高定:

“非想非非想定”。但佛陀在“非想非非想定”中,未見解脫生死之道,他認為“既生非想非非想處,報盡還入於生死”。<3>

因此,得到四禅中的五神通是不相應於解脫之道,阿含經典中記載佛陀悟道之夜,在初夜、中夜分別證得宿命通、天眼通,但並沒有證得“心解脫”,尚未有證得解脫生死之道,直到後夜方證得“欲漏心解脫、有漏無明漏心解脫、解脫已,便知解脫一生已盡,梵行已立,所作已辦、不更受有,知真如”<4> ,才真正證到了漏盡通,解脫生死輪回的束縛。因此六神通中的重點,也是佛陀的孤發獨明,不共外道的神通是“漏盡通”。

為了有別於世俗五通,突顯漏盡通的重要性,並防止弟子耽溺於世俗五通而自足,沒有追求真正的解脫。佛教對神通在修行中的定位是很嚴謹的。《雜阿含經》卷四十三中雲:

爾時世尊告諸比丘,汝當受持漏無漏法經,廣為人說。所以者何?義具足故,法具足故,梵行具足故,開發神通,正向涅盤。( 2-316c )

可見梵行清淨,才能開發神通,然後正向涅盤。這正是佛家戒、定、慧三學的次第,神通居於中間屬於“定”的階段,並非最終目標,是修行的階段與過程。

《增壹阿含經》卷三十雲:

若復比丘意欲求四神足,彼亦當戒德具足。……若復比丘欲求天耳,……當念戒德具足。……若復比丘意欲求知眾生心意……當念戒德具足……若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事……當念戒德具足。……若復比丘意欲求天眼……當念戒德具足。……若復比丘意欲求盡有漏成無漏,心解脫智慧解脫,生死已盡,梵行已立,所作已辦,更不復受胎,如實知之,彼當念戒德具足。( 2-712a~b )

由此可知要先修戒,使自身梵行清淨,才可以修六神通。戒是修定、慧的基礎,修定則是得慧的基礎。

(二) 佛陀何以講神通

由於佛陀曾親證五神通,擁有五神通的神奇法力,又知道五神通不相應於生死的解脫,唯有自己孤發獨證的“漏盡通”,才是真正的解脫。但佛陀所處的時代,是一個神通流行的時代,而婆羅門教更是一個多神教,“神通”或“幻力”( 魔術力,maya ),是其中心教義的一部分,做為一個批判婆羅門教,<5> 相對於婆羅門教是當時新興宗派的佛教,佛陀面對社會盛行的“神通”,不可能不回應,並且可能是最佳的宣教切入點,一個大眾皆有興趣的話題。但是用什麼態度回應?如何由言說之中,一方面證明自己有神通力,非但有神通力,且神力較外道高明,否則怎能吸收外道成為佛教徒?又如何能吸引一般迷於神通的大眾?又如何使弟子對自己的修行力有信心?但在此之際,另一方面又要如何強調、彰顯自己所說的神通,有別於外道的神通,是真正的解脫道?如果沒有從“神通”這個熱門話題為切入點,並且亮出自己的獨門特色,那麼做為「“非正統”新興宗教的佛教,要在印度社會得到立足發展,也不是那麼容易。所以在四阿含中,佛陀曾說他三種宣教方式:

神足示現教化:謂世尊顯現種種神通變化──“示現入禅定正受,陵虛至東方。……入火三昧,出種種火光,青、黃、赤、白、紅、頗梨色,水火俱現,或身下出火,身上出水;身上出火,身下出水,周圓四方,亦復如是。”

他心示現教化:謂顯示以他心通知曉聽法者的心意識,而隨機指導修行方法。

教誡示現教化:謂用言語解說佛法。<6>可見神通表演與講演結合,是釋迦當年說法的特點。<7>

因此可以說,佛陀宣揚教理的方式約為采用兩條路線並進的方式。一是以教誡說理的方式,來宣說佛陀自證自悟的四聖谛、十二因緣、八正道等道理,也就是引領眾生由理性思維的方式來接受佛教,這個部份的佛教是非常富有人文理性的色彩。

另一則是用神通示現的方式,也就是運用神通能力來表演或溝通於眾生。由於神通是超乎一般尋常的力量,對於一般人來說是神秘不可企及的境界,因此展現神通意謂展示修行的特殊境界及效果,容易激發人對宗教信仰的信心,似較傾向於引領眾生由“信仰”的層面來接受佛教。在這個部份,佛教又富有神秘的信仰色彩。在這兩種宣教方式中,佛陀所看重的其實是相應於漏盡通的教誡方式。至於神足、他心是適應時代需要的宣教表演方式。

三、佛教經典中神通故事的作用

佛教神通故事從宗教的角度來看,是屬於佛教經典表現形式:十二分教中的阿波陀那 ( avadana )。<8> 阿波陀那被看成佛經中的故事形式,<9> 其作用是作為闡揚教理的例證。佛教神通故事的創作是依循佛教神通理論的發展而有所不同,以下試圖從佛典中有關神通故事的記載,分析其在不同佛教經典:原始佛典、各部廣律、小乘至大乘間的佛典、大乘佛典中有何不同的內容與作用。

(一)原始佛典中神通故事的作用

1.宣揚佛及弟子的神通威力

《增壹阿含經》卷十四中記敘佛陀得道不久,曾一人獨往尼連禅河附近,欲度化一個事火外道優樓頻螺迦葉,這個外道有五百個弟子。另外他有兩個弟弟,也都各有二百五十個弟子。佛陀以借宿為名,和優樓頻螺迦葉打交道,這位老迦葉招待佛陀住在一個石窟中,並告知佛陀窟中有一條噴火的毒龍,佛陀以神通力降伏毒龍,又展示種種超越老迦葉的神通力,拆穿老迦葉自以為自己已是得道阿羅漢的假相,使老迦葉及他的二位弟弟並所有弟子,一同皈依佛陀,出家修道 (2-619b)。

又如《增壹阿含經》卷九描述佛陀的堂弟難陀出家後,仍喜打扮並不能忘情於俗家妻子,幾度想還俗,佛遂以神通力帶難陀上天堂、游地獄預見自己未來果報,終使難陀有所警惕而精進修行成阿羅漢。(2-591a~592)

又《增壹阿含經》卷二十二描述信佛的須摩提女嫁與事外道的大富豪滿財長者子,乞求佛至其夫家接受供養,佛為了要度化須摩提女事外道的夫家,就和大弟子們展現神足通飛行及變化種種神通力,而使事外道的夫家立即改信佛教。(2-660a~665b)

又如敘述羅閱城中師事六師外道的大富豪長者屍利掘,聽從六師外道之計,假借供養佛陀之名,設計以飯食毒佛陀,以大火坑燒佛陀,結果都被佛陀以神通力化解,並感化屍利掘長者皈依佛教。(2-773c~775b)

有關佛陀弟子的神通事跡經典中記載也相當不少。如佛十大弟子中的目連是“神足第一”,阿那律是“天眼第一”。《增壹阿含經》卷二十八,記有一回佛因厭煩弟子們不專心努力修行而時有诤斗,就應帝釋之請至忉利天為母說法,並刻意隱形使人間弟子遍尋不著,經過三個月之久,天眼第一的阿那律終於觀見佛在三十三天,於是眾弟子就推派神足第一的目連前往三十三天,請佛回到人間。(2-703b~708c)

基本上,這些有關佛及弟子們神通故事的描述,是做為支持神通這一理論的具體例證,以及修行得道者擁有超世間能力的例證,來加強使人信仰的說服力。

2.神通的危險性

向往神通而修行是不正確的,不能達到解脫的目的。

《長阿含經》卷十一中記載,佛陀有一名為善宿的比丘,一再以佛沒有為其示現神通而威脅佛他要離開僧團。佛慈祥地告訴善宿,當初佛並未以展現神通為條件來換取善宿的加入僧團,若依照戒、定、慧的修行次第精勤修行,自然能產生神通,離苦得樂到達解脫境地。但善宿聽不進去,由於沒有學得神通,善宿比丘後來還俗了(1-66a)。由此可知佛陀認為一心向往神通,根本就沒有把握住修行的真正目的,是無益於生命的解脫。

只修到五通,是世俗通,還會墮落入五欲之中,沒有得到真正的解脫。

《雜阿含經》中記敘佛陀的堂弟提婆達多出家後,一心一意想求神通,被佛及各大弟子婉拒,最後他由自己的親弟弟阿難口中獲得了習神通的方法。聰明的他很快就得到了五神通,並靠神通的表演取得阿阇世王在經濟上的支持。進一步,提婆達多又和佛陀爭奪僧團領導權,而導致僧團一度分裂;就在這時由於提婆達多心中升起了權力、名位的欲望之心,他的神通頓失。所以在這敘述之後佛告誡弟子:

戒律之法者世俗常數,三昧成就者亦是世俗常數,神足飛行者亦是世俗常數。智慧成就者此是第一之義。(2-759c)

編者注:這就是上師為什麼要求弟子單修,不聚重、不出頭、不我慢的原因。

佛陀強調戒律、禅定、神通之法都仍是世間相;唯有修習解脫煩惱的智慧法門,才能達到究竟的解脫。所謂“由禅得神足,至上不究竟,不獲無為際,還墮五欲中。智慧最為上,無憂無所慮,久畢獲等見,斷於生死有。”(2-759c)

《增壹阿含經》中記一則名叫象捨利弗的比丘,雖得到五神通,卻脫離不了女色的誘惑,還俗回家了。有一天他在家門口與二個女人嬉戲,遇見乞食的阿難,生起大慚愧心,就請求佛陀讓他重新出家修行。這一次象捨利弗比丘證得了阿羅漢,但外道和一般民眾都不相信他、譏笑他,並問他說:“有沒有已證到阿羅漢的比丘會再還俗犯戒的呢?”象捨利弗告訴民眾先前的他只修到世俗五通,並沒有證得阿羅漢,所以會墮落,現在他已證得阿羅漢,永不再墮落了。所謂:

游於世俗禅,至竟不解脫,不得滅盡跡, 復習於五欲。

又雲:

世俗五通非真實行,後必還失,六通者是真實行。(2-796b~797b)

在這二則敘述中,可以了解依佛教的觀點,戒律、禅定、神通之法都仍是世間相,都不離開色相、“有”的層面。獲得五通主要在於身心活動能力的增強,與活動范圍的擴大,並非針對欲望的隔絕與煩惱的斷除。就如提婆達多有了五通,他的能力增加,欲望也增強了,他想運用神通力來一步步獲得國王的崇信支持,取得教團的領導權。又如象捨利弗雖有五通卻不能斷絕女色的誘惑,可見五通的有限性;而神通的基本要求是要住心不動心如明鏡,一旦心受到世俗太多欲望的牽引,就會蒙垢受縛失去心如明鏡心得自在的境界,神通能力自然跟著減弱甚至消失。因此世俗五通在佛教看來,是非常危險的陷阱,它可能是一種更強大的力量,把你拉回世間的欲望中,並膨脹自己欲望陷入連基本戒律都無法克守的窘境中,而使前面的修行、努力毀於一旦。

展現神通或會招致不信者的譏嫌

《長阿含經》卷十六中記載,有一名叫堅固的長者子,請求佛陀每當有不信佛的婆羅門、居士、長者子來到僧團,希望佛陀能命令出家比丘們展現神通給對方看,以彰顯佛陀教法的偉大來折服對方。但是佛陀回拒他,並告訴他:“你知道為什麼嗎?這是因為如果比丘現各種神通,被相信的人看見了,去向不相信的人宣傳佛弟子有神通;那些不相信的人,就會露出懷疑的神情,譏嫌毀謗地說:‘那還不是施用咒術的結果,那有什麼真正的神通呢?’堅固!我何必因為叫比丘現神通,而讓一些人心生不快說出毀謗的惡語呢?所以我只教導弟子們專心修行,有德莫彰,有惡莫隱。……並且我的神通法中,最重要的是教誡神通,就是依我的教誡努力修行,而終至四大永滅,煩惱永斷,得漏盡通而解脫入涅盤。”(1-101a)

由此可知佛教在依理性指導的教誡修行上,與修習神通的技巧上,是偏重於依於教誡的智慧修行。並主張不輕易使用神通,以防止神通掩蓋了佛教的主旨,令人誤解佛教為世間外道的幻化咒術之類。<10>

3.神通是對修行者的考驗

神通從某個角度來看,也是對修行者嚴格的考驗,考驗修行者是否能拒絕世間名聞利養的誘惑,也考驗修行者是否知道神通只是修行的光景而非目的。有關這個觀念,《雜阿含經》卷二十一中有一則記載:

記敘摩诃迦比丘在一個隨長老僧應供,返回樹林僧捨的途中,進入禅定顯現神通,他身內清涼的禅觸竟使悶熱的暑天午後下起細雨,吹來習習涼風。後來由於目睹全程的居士質多羅長者的要求,摩诃迦表演火光三昧,從房門的鉤孔放射火焰,一時之間院子中的干材都燒光了,但覆蓋在干材上的白氈毯卻完好如初。質多羅長者驚奇崇拜地立刻表示願意終身供養摩诃迦比丘。但是摩诃迦比丘只是淡淡地告訴他,這些神通只是不放逸修行而產生的,修行的最終目的不在神通,而在解脫。第二天一早,摩诃迦比丘因為不希望自己受到名聞利養的誘惑,就悄悄離開此地再也不回來了。(2-151b)

由以上所述可知,此則故事在暗喻神通是修行者的陷阱。神通是修行者修行有所得的表征,但也是一個嚴格考驗的關卡,擁有神通能力,意謂一個修行者能跨越聖俗兩界。對於世俗凡界而言,他擁有大力量,能改變凡俗世間許多事物的運作規則,因此可能得到世俗的崇拜信仰,獲得豐厚的名聞利養,而名聞利養正是欲望的淵薮,是修行者急需避免的,因此神通能力對通往涅盤聖界的修行者,正是他邁向空慧的一大考驗。

4.神通的有限性

神通不敵業力

在經典中最有名的神通不敵業力的例子,就是號稱神足第一的目連死亡事件。目連是在出外弘法途中,為外道所襲擊死,死於亂棍棒打之下(24-286a~290b)。這件事當然是宗教與思想上的斗爭,外道使出暴力手段的悲慘後果。<11> 但在律部經典中卻將目連死亡的事件,巧妙結合業力與神通的關系,來彰顯神通不敵業力。律部首先解釋“若不豫觀,雖阿羅漢智亦不行。”也就是說,若是沒有入禅定,即使是阿羅漢也不能預先知道要發生的事情。所以目連根本不知道外道要打他。而當他被打得遍體鱗傷後,捨利弗責問他為何不用神足通逃走呢?目連回答:“業力持故,我於神字尚不能憶,況發通耶?”<12> 所以業力是最大的,當業力現前時,根本使不出神通來。

另一則敘述則是有關佛陀晚年,他的祖國滅亡的事跡。他的祖國迦毗羅衛是個弱小的國家,抵抗不了琉璃王率領大軍的入侵而滅亡了。對於這件事,《增壹阿含經》卷二十六中,敘述目連曾想阻止琉璃王的入侵,想把琉璃王和他的軍隊用神通力丟到他方世界中;又想用鐵籠把整個迦毗羅衛城覆蓋起來,讓琉璃王不得入侵。但佛陀反問目連,可否把迦毗羅衛城的宿業丟擲到虛空中嗎?或把宿業用鐵籠罩住?目連則坦承自己沒有這個能力。所以佛陀解釋迦毗羅衛國會被滅亡是因宿緣成熟而今應受報。(2-691b)

這二則敘述在在暗示:神通不敵宿業,不要說是羅漢,連佛也無法扭轉干坤。這樣將業力的力量置於神通之上,除了顯示神通的有限性之外,更能彰顯佛教要突顯的是人要對自己的行為負責承擔。業力是由十二因緣的網脈所形成的,要解除清理這網脈,是要靠自身以智慧破除無明網脈的纏縛,並非可以依靠神通的力量,投機取巧規避自己應負的行為後果。

事相神通不如智慧神通

《增壹阿含經》卷二十九中,記載一則目連與捨利弗比較神通的事例,結果神足第一的目連輸給智慧第一的捨利弗。目連非常疑惑,以為自己的神足通退步了,但佛陀告訴目連,並非他退步了,而是捨利弗專修智慧,所以他的智慧無量能成就“心三昧神力”,也就在力量、方式上高於多於目連。也就是說捨利弗修心的境界更高,他的智慧無量,勝於事相上的神通。(2-711c)

5.五神通非修行重點,唯有“漏盡通”才相應於解脫道。

《雜阿含經》卷十六中,記敘有一次佛在禅定中以天耳聽見諸比丘們在食堂議論各人的前世,述說前世做什麼職業、經歷了那些事件、有什麼特殊才能等,佛就從禅定中出來來到食堂,告誡諸比丘談論宿命、過去世的事是沒有用的,是“非饒益法”,也不是清淨的梵行,更不是智慧、覺悟的行為,是“不向涅盤”的,唯有依四聖谛修行才是“正智正覺、正向涅盤”的。<13> 由此可知宿命通是不相應於解脫道的,屬於“教誡神通”的四聖谛等,才是佛教所強調的。(2-110a)

又《增壹阿含經》卷三十八中記述有一赤馬天子問佛陀他可否以他的神足飛越世界的邊緣,而到達無生老病死愁憂苦惱的涅盤?佛陀告訴他,再迅捷的神足飛行也無法飛越生老病死的世界,唯有“乘聖八品之徑路,然後乃得盡生死邊際”。(2-756a)

《增壹阿含經》卷二十三中,亦記述有四個修得五神通的外道梵志;四人知道自己壽命將盡,伺命使者將來抓他們,於是他們一人躲在空中,一人入海,一人躲在山腹,一人鑽入地底,但都同時死了。佛陀談及此事告訴諸比丘欲得免死,唯有修行四法:一切行無常、一切行苦、一切法無我、滅盡為涅盤。(2-668b)

由這三則敘述,可以看出佛教一再提醒五神通是不能得到解脫的,不是修行比丘所應追求的,比丘所應追求的是:

世尊告曰:戒德具足,心游道法,意在四谛,欲至涅盤,此是比丘之所求也。

比丘所應遵循的是戒、定、慧的三學次第,由戒開始,心意所應專注在道法並非在定中求神通,而是由定開慧,修習四谛、十二因緣、八正道等解脫法門,而至涅盤。

究竟依四谛等解脫法門,要解脫什麼才能達到涅盤呢?要解空、悟空,修行“第一空義經”,了解“第一最空之法”,<14> 也就是要了解十二因緣法性空的道理。所以《增壹阿含經》卷二十八中記載一則事例,當佛從三十三天回到人間時,變成轉輪王形象的優缽華色女尼,非常興奮地告訴佛:“佛啊!我是最先迎接您見到您的弟子。”但佛陀告訴她:“真正第一個見到我的是須菩提啊!(當時須菩提仍在他住的山中縫補衣服,並沒來迎接佛陀)因為須菩提已領悟了我所說的一切諸法皆悉空寂的真谛。”佛並說偈曰:

若欲禮佛者,當來及過去,當觀空無法,此名禮佛義。(2-708a)

悟入空性,就能達到涅盤境地。涅盤境地的風光又如何呢?除了是“無生老病死憂悲愁苦”的境地,佛陀還肯定地說:“涅盤者極為快樂。”<15>

6.神通何時可現?何時被禁止?

由阿含經典來看,佛最初並沒有禁止弟子們使用神通,他自己也有展現神通之時,只是使用神通的前提要有正確的智慧為導引,並且不要耽溺於五神通中,重要的是追求漏盡通的解脫。得神通力本是比丘心想事成自在變化的超人能力,象征修行者從時空物質的束縛中解脫出來,自由無礙的生命風姿。所以目連以能有大神通,心得自在,隨心所欲飛行與變化是“比丘的快樂”。<16> 而佛陀也宣稱神通是比丘的“神力游戲”。但這些似乎都是使用神通在和自己的互動上的描述,一旦涉及和他人的互動,尤其是和一般民眾 ( 白衣 ) 的互動,是傾向於謹慎小心的態度。所以律部記載,使用神通和在家人間產生了問題之時,佛遂規定比丘不得在在家人面前現神通,若現神通則是犯了突吉羅戒 ( 小小戒 )。這起因是因為佛的弟子賓頭盧用挾巨石滿城飛行並盤旋於跋提長者姊姊的頭頂上空,這種類似威脅恐嚇的手段來迫使跋提的姊姊皈依佛教。由於賓頭盧不但威脅了跋提的姊姊,也擾亂驚嚇了整城百姓,一些長老比丘向佛報告,佛就制戒規定以後比丘不得在白衣前現神通(22-170a~c)。雜阿含經中也有賓頭盧自述自己因為有一次挾帶大石頭在城上飛行,前往施主家應供,佛認為他太招搖炫耀自己的神通,就罰他不准入涅盤,要一直住世護持佛法(2-170a)。這敘述的重點應在以神通來炫耀引人注意,或以神通力來脅迫他人,都是被禁止的。

但一時之間,比丘們似乎很難嚴格遵守,還是有人會在白衣前現神通。因此律部記載每當某一比丘現神通,往往會被其他比丘向佛檢舉,佛再依動機來判定他是否犯戒。例如律部記載大目犍連有一次因救被盜匪綁架的給孤獨長者的兒子而現神通(23-649b);另外畢陵伽婆蹉比丘因為同情一位牧牛女沒有華服不得參加慶祝會而暗自哭泣,就現神通為牧牛女變出漂亮的服飾(22-467b);這兩件事都被其他比丘向佛檢舉,佛以他倆是基於慈悲心而現神通,所以判他們無罪。但這也可顯示出一般的情況下,佛已不允許弟子在白衣前現神通,個別的例子都要一一由佛來判斷是否犯戒,可見神通是漸漸趨向於禁止使用。

由以上的分析中,我們可以看出在四阿含及各部廣律中,對神通事跡的描述,基本上都很嚴謹,多在指點神通的有限性、危險性和考驗性。如果是宣揚佛及弟子的神通,則多是在和外道斗法時才會出現,由此也可以看出當時宗教競爭的激烈性。又如果是五神通和教誡神通並提時,一定是貶抑五神通,強調教誡的重要性。這在在顯示佛陀當時、的確是主張由理性思維智慧修持入手修行,著重自力自明自悟的智慧解脫,是一位極具人文主義色彩的創教教主,並非著重信仰崇拜的路線。講神通是因應當時社會流行風氣的“權宜之計”,但也因此“權宜之計”,開啟了佛教走向信仰崇拜的一條別徑。

(二)介於小乘和大乘間佛典中神通故事的作用

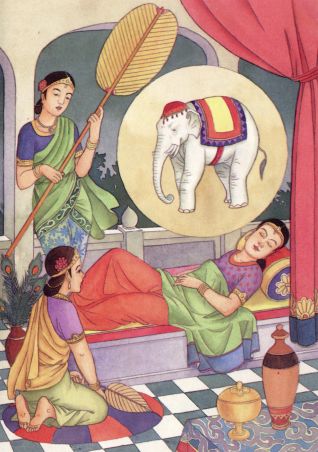

佛教在部派佛教時代,開始走向神秘化,這和部派佛教中的大眾部主張神化的佛身觀有密切的關系,<17> 他們把佛陀視為永恆存在的神祇,認為如來的色身、威力、壽命都是無邊無際的。<18> 相應於部派佛教的佛身神化觀,用“故事”來描敘佛及弟子法力無邊的神通表演,多見於十二分教的阿波陀那、本緣、本生等經典,這些經典現今多存於《大正藏》的本緣部中。由思想內容來看,這些經典正是介於部派佛教至大乘佛教初期的經典。<19> 是在應運通俗教化的情況下,陸續編著而成。<20> 在這些經典中,不僅佛的傳記全都神化了,<21> 而佛也成了全知全能的神。例如《撰集百緣經》,全經可謂佛陀個人的崇拜集。全經宣揚唯有佛陀的宿命通能完全徹見眾生今生所受果報與過去世中行業的關系。也唯有佛的天眼通,能預知眾生未來的命運,及授記的時間。又此經中不斷重復出現描述佛有三十二相八十種好,以及佛放光的文句如“見佛世尊,三十二相八十種好,光明晖曜,如百千日。”、“佛便微笑,從其面門出五色光,遍照世界作種種色,繞佛三匝,還從頂入”等。宣揚佛陀異於常人的種種異相,並強調佛會“放光”。“放光”這一描述到了大乘佛教經典中幾乎成了佛出場的特定標志。

又例如在《法句譬喻經》中,有著各式各樣敘說佛以神通變成各種“化人”,度化眾生的故事。例如〈無常品〉中,美女蓮華本欲出家,於路旁水中照見己之美貌,復生憐惜不捨之心,佛遂幻化成一勝過蓮華千萬倍的美女,共相談話,頃刻之間,幻人美女睡眠而死,身體臭爛出蟲,蓮華驚怖無常之速,即往詣佛所出家修道。又如〈多聞品〉中,羅閱祇國山中有五百強盜專殺奪路人財物,佛化成一滿載寶物的富賈從山中過,強盜心中正自慶幸:作賊多年,從無如此“肥羊”自動上門,遂將富賈包圍,富賈舉弓一發,五百強盜中箭求饒,富賈即現佛身,說理度此五百強盜皆受五戒。又如〈笃信品〉中,佛到江邊度五百余剛強欺詐人家,村人聞法並不信受,佛便化一人從江對岸行走水上而來,村人大驚忙問化人何有此法術?化人告以是佛所教。一村之人遂信佛有大威神力而信奉之。又如〈戒慎品〉中,波羅奈國山中有五沙門,出家經年忙於衣食不能入道,佛遂化成一沙門前往問訊說理,再現佛身,五沙門即時都得羅漢道。又如〈惟念品〉中,佛愍弗加沙王自行剃頭作沙門,尚未見佛又未聞經命即將終,遂化作一比丘,往弗加沙王借住的陶家窯窟中,為其說法並現佛身以度之。又〈放逸品〉中,有一在深山修道七年未能得道的沙門,見山中無主財寶便起貪心,呼兄喚弟共背寶物歸家還俗,走至半路,逢佛化成的比丘尼向其問訊,沙門見此比丘尼,敷粉畫眉手帶金銀頸掛璎珞,即斥其非,比丘尼亦反問沙門:何以貪欲忘道,取非分之財?並現佛身。沙門悚然而驚忏悔不已,佛為說法得羅漢道。又〈愛欲品〉中,佛為度兩個情欲熾旺的比丘,先行遣走其一比丘,佛再化作此人,邀約另一比丘共往妓女村,佛於村內,幻化出一妓女,二比丘共入此妓女室內觀女形體,於是妓女坦胸露乳臭氣四溢,幻人比丘即告另一比丘,女人之美實是虛表猶如皮囊盛屎,有何可貪?化比丘即現佛身,另一比丘見之慚愧悔改,即得羅漢。而被佛遣走之比丘,回入室內見其友伴光彩異前問其原因,得道比丘即如實說佛之度化經過,此比丘頓時亦斷欲想而得法眼。

在這些本緣部的經典中,可以發現描述佛陀的神通故事非常眾多,而描述聲聞弟子們的神通故事相對地減少了。這或許正反映佛陀由人間而神化之後,那些與人間佛陀在一起的聲聞弟子也逐漸失去了重要性,而“菩薩”的觀念則悄悄上場了。<22> 這些本緣部經典,相對於阿含經典,對“神通事跡”的描述,不再是那麼戒懼謹慎地強調神通的危險性、有限性,而是一再賦予佛陀以法力無邊的神通力,來度化眾生,來說因果業報之事。神通在此是一組符號:象征由神通力帶來的奇跡或救贖。因此更是推波助瀾地使佛教走上神秘化、信仰化的路線,也使佛教能快速普及到社會的庶民階級中。

(三)大乘佛典中神通故事的作用

到了由大眾部轉變而成的大乘佛教,不但承繼大眾部的佛身觀把釋迦牟尼神化了;更增加了許多從來不曾在人類歷史上出現的神通廣大的十方佛及菩薩。這使得大乘經典中有關神通的種類、內容更加豐富神奇了。如《大智度論》卷五、卷二十八中將五神通的內容加以增加並細分;新譯《華嚴經》卷二十八有〈十通品〉,記載佛菩薩的十種廣大的神通;《法華經》卷六有〈如來神力品〉等。其中《瑜珈師地論》卷四十三總結各大乘經中菩薩禅為九種大禅,是菩薩不共的深廣禅法,不是小乘人所修,所以稱為大禅。這些禅法中有一類是屬於“饒益有情禅”,是為了度化眾生所具備的神通力。其中包括具備能使用咒術、能呼風喚雨、能除病息災、能知世間書數、算計、資生方法等等神通能力,另外還具備神足變現、顯現神通辯才等。<23> 具體表現佛菩薩救護眾生的神通力作品,則可以《法華經》中的〈觀世音菩薩普門品〉為代表,在其中觀世音菩薩展現了三十二種救濟眾生的神通能力。

因此,在大乘佛經中,宣揚佛菩薩擁有救度眾生的各種能力,可謂極盡鋪揚誇張之能事,這使得佛教走向神秘化、他力信仰、祈求神通奇跡的色彩益發濃厚。除此之外,另有一些大乘經典如《維摩诘經》、《妙法蓮華經》、《華嚴經》等,是以整個神通故事為隱喻,來寓意或诠釋某項佛理的奧義。在這時,神通故事不是神通理論的例證,也非佛菩薩神通廣大的例證,而是利用神通故事營造出虛幻神奇空間,來隱喻某一佛理奧義。

茲舉《維摩诘經》中的幾則神通故事為例來說明。《維摩诘經》這部胡適稱可視為“半小說半戲劇”的經典,<24> 吾人的確可以看成是一部用文學虛構想像的語言所寫成的經典,<25> 但其中卻寓含佛理的奧義。

《維摩诘經》中敘述維摩诘具有不可思議神通力,在〈不思議品,第六〉裡,當文殊師利菩薩率領無數聲聞弟子、菩薩及天人到了維摩诘家,維摩诘展現神力請須彌燈王如來,送來三萬二千個獅子座給所有的客人坐,小小的斗室竟能容納三萬二千個高廣獅子座,而外在世界亦沒有改變樣貌。聲聞弟子捨利弗不能理解這境界,於是維摩诘向他解釋:“菩薩住是解脫者,以須彌之高廣納芥子之中,無所增減。”又如〈見阿閃佛品,十二〉中,維摩诘展現神通力將妙喜世界阿閃佛國帶到娑婆世界維摩诘的斗室中,讓在場的所有大眾都睹見了妙喜世界,而在此時“妙喜世界雖入此土,而不增減。於是世界、亦不迫隘,如本無異。”這二則故事敘述維摩诘有能任意增大或縮小其居室的能力,也有能將某一世界縮小而置於另一世界之中的能力。這些描述所謂“芥子納須彌”,意味著打破固有的空間觀念,示證空間的相對性、不增不減性。

又如〈觀眾生品,第七〉中,天女以神通力轉變自己為捨利弗 ( 男身 ),又把捨利弗轉變成天女像 ( 女身 ),天女並說:“是故佛說一切諸法,非男非女。”這是意味一切法既非男亦非女而無定相。

又如〈香積佛品,第十〉,維摩诘展現神通,命令一位幻化菩薩前往“香積佛國”,請求香積如來給予其飯食所剩,香積如來就給了此幻化菩薩一缽飯帶回了維摩诘室。這小小一缽飯分給了所有在場的大眾後還是滿滿的,對於這現象在場的聲聞弟子有不能明白的。幻化菩薩則解釋這一缽飯是如來無量功德福慧所修成,正使“四海有竭,此飯無盡”。這個故事暗喻隱藏在看不見後的“真實”。眾生只能看見一缽飯,是因為“心眼”有限,打破“心眼”的限制,就能看出平日在固定相中看不見的部分。

又如〈佛國品,第一〉中,捨利弗看釋迦成佛的娑婆世界是穢土而非淨土,釋迦於是展現他的佛土清淨給捨利弗看,並告訴捨利弗:“捨利弗,眾生罪故,不見如來國土嚴淨,非如來處。捨利弗:我此土淨,而汝不見。”這個故事寓意我們所見到世界的染與淨,都和自己的心境有關,我們看到的外在客觀世界的現象,其實都是自己內心世界的主觀投射。所謂:“隨其心淨則佛土淨。”

其實,以上這幾則神通故事,以《六祖壇經》中的“外離相曰禅,內不亂曰定”(〈坐禅品,第五〉) 的角度,亦可了解到維摩诘經要我們打破一切概念分別、捨棄一切幻想分別,就是趨入不二法門的路徑。

由上可知,在《維摩诘經》中,“神通”被運用為文學的表現手法,在《維摩诘經》這個本已是虛構性的故事中,運用“神通”這個佛教觀念作為寫作筆法,開展出另一個神奇幻妙的虛構空間,可謂“虛構中的虛構”。這樣雙重性的虛構性空間,是為了寓意或诠釋某種佛理而刻意設計的,特別具有引人入勝的效果。在虛構中的“內層虛構”也就是神通故事中,有敘事、有對話,敘事隱喻哲理,對話有隱喻、有明說,但敘事與對話交叉出現、連成一體,不可分割,是互相支持、輝映的。因此“內層的虛構”——神通故事本身就已寓意佛理奧義。而每一個神通故事,又和其外的虛構故事 ( 經文的其他情節 ),以及其他的神通故事,是環環相扣,互相支援成一整體,亦表達著某項佛理。“神通”在此已非作為宣揚佛威神通力的例證,而是以神通作為寫作筆法,神通故事成了經文結構中不可切割的一環。

四、神通故事的語言特色

以下將從宗教、文學兩方面,來分析神通故事的語言特色:

(一)宗教的語言特色

佛教中的神通故事既是屬於十二分教中的阿波陀那,基本上是被當成例證來使用。那麼,作為例證的神通故事其宗教語言的特色何在?有何吸引人之處?

由於“神通”的觀念在佛教的世界觀中是被認可為真實的。而神通故事又是依據神通觀念和理論所建構而成的,因此神通故事有了神通理論和觀念的真實性為其背景,神通故事的語言,從宗教上的特質來看,它已超出了譬喻,是“喻而非真”的特質,<26> 帶有幾分“真”的暗示性。具有“似真非真”朦胧性的語言功效。從神通觀念、理論的延伸推論,神通故事的語言散發出──“這個故事有可能是真實的”訊息。雖然從現實世界實際生活經驗的觀察中,人們會覺得那是不真實的,但在宗教理論的背景下,又會覺得:神通世界之所以不真實,是對修行不夠的自我而言,目前是不真實的;但對修行證悟者而言應該是真實的。所以它是“似真非真”地存在著。

另外,延續神通理論的一個特點:由於神通經驗並非是只有修行者能獨知獨見的封閉性經驗,它是個可開放性的神奇能力,可以展示給別人看的經驗。因此神通故事的描述,是可直接在凡俗世間展開的超凡表演,是芸芸眾生站在俗世就可以窺見的超凡表演,彷佛是人間舞台的魔術秀。因此和天堂、地獄故事比較起來,神通故事益發顯得不是那麼地遙不可及。人們透過神通故事來領會揣測修道者的神通奇妙世界,彷佛是透過面紗眺望彼岸,雖不真切卻又有那麼一點浮光掠影。因此,神通故事語言的宗教魅力,就在它一直營構出似真非真的朦胧地帶,具有神秘的吸引力,可以滿足人期盼超凡界入聖界的宗教心理,可以作為宗教信仰的釣餌。

此外,這“似真非真”的朦胧性語言,在宗教上還有一種“偽裝”的效果,建構起一個用神通故事偽裝的空間,來處理佛教和當時的政治社會互動的關系。例如:敘述提婆達多用神通迷惑阿阇世王,尋求阿阇世王政治經濟上的支援,又使阿阇世王以五百醉象蹋踏佛陀,佛陀以神通力化解了危難,而提婆達多則因濫用神通故事而失去神通,又因欲陷害佛陀而命終入地獄。撇開神通故事的部份,則由這些敘述可以了解,提婆達多代表佛陀時代反對僧伽僧院化,而欲維持原始僧團生活方式的集團對抗運動,佛教當時曾一度有僧團分裂的危機。<27> 又如曾經騷動捨衛城的殺人大盜鴦掘魔,佛以神通力收服他後,在鴦掘魔悔改皈依佛教出家後,想捉拿他的波斯匿王亦無可奈何,由此可知,當時的出家眾有不受法律制裁的特權。<28> 又如各經典中常常提及的佛教與婆羅門教或六師外道各顯神通斗法的故事,可以知道當時在印度社會中,作為新興宗教的佛教,想要在社會上立足是何等艱辛,也曾遭到舊有宗教的強烈抵制。

所以,一些拿神通故事建造起來的偽裝空間,一方面可以淡化佛教當時所面臨的困難,一方面又可增強佛陀及其聲聞弟子超人的形象。在“似真非真”的朦胧性語言中,我們讀到了偽裝後的若干真實,若干誇飾。這樣策略性的描述,一方面記載了若干佛教和當時社會政治互動的關系,一方面又誇大宣揚佛及其弟子的超人形象。神通故事的確可作為宣教上的良好工具。

(二)文學的語言特色

從文學的角度來看,佛經中神通故事是依據神通理論的指導原則,運用想像力所創造出來虛構性的故事。虛構具有逃避慣常性的特征,而神通故事不僅打破人類感官及心智的能力限制,並且描述許多超自然的經驗及行為,最重要的是具有超人的要素、神奇的要素。因此佛教神通故事的語言特色從文學的角度來看,是用想像的、虛構的語言,是用神奇魔術的語言,營構出神奇幻妙的空間。在其中人或是可以隨意操控肉體、飛天入地或變大變小,變多變一;也可無中生有地變化出人或物來;也可以任意組合創造自然規律所不能產生的形象。佛經中的許多神通故事,都描寫得十分細膩生動,例如《增壹阿含經》卷二十九中敘述目連奉佛陀的命令以神足飛到距離人間極遠的東方奇光佛國,那裡的人都是巨人,蔑視目連像一只小蟲般地小,於是目連立刻把自己變成比他們更碩大無數倍的大巨人,大到他可以左腳踩著人間的須彌山,右腳跨在梵天上,而奇光佛國的人相形之下竟然小的可以放入目連的缽中,被目連高舉至梵天,又拿到人間釋迦面前,然後再送返奇光佛國,使奇光佛國的人再也不敢輕視他了。(2-708c~710c)另外在《賢愚經》卷六中有一則形容目連的神通,敘述目連要到富奇那處接受供養,展現神通變出千頭大白象,且是奇特的“六牙白象”,而每一六牙白象的每一牙前端都有七座池水,每一池水中有七棟蓮花,每一蓮花上有七位玉女婷婷伫立,目連就坐在這浩大的場面中前往施主富奇那的家中。(4-395b~c)

又《增壹阿含經》卷二十二中記須摩提女請佛至其夫家受供養,佛為了度化其信奉外道的夫家,就命令已證羅漢的弟子們各自展現神奇法力並以神足飛去,佛經中一一描述十幾個弟子一個接一個展現他們神奇的法力,不但變化出孔雀、青牛、金翅鳥、七頭龍、白皓鳥、老虎、獅子、大樹、琉璃山、馬、六牙白象等各式各樣動植物,且都是一口氣變出“五百”這樣眾多的數量,讓人感受他們真是法力無邊。最後佛親自出場了,但見佛在最最中央,阿難手執拂塵緊隨在後,四周被一千兩百位由佛的神通大弟子變化而成的各式各樣的天神緊緊圍繞──毗沙門天王為佛執七寶華蓋,梵天王隨侍在佛右側;釋提桓因也手執拂塵在佛左側;密跡金剛手執金剛杵隨侍佛後;此外還有日天子、月天子等大大小小神祇層層環繞;虛空中回蕩著有如百鳥朝鳳般的仙樂,缤紛的天花在天空飛舞,……。(2-662a~663c)這些描述真可謂新奇廣大,繁復盛大,極盡文學想像、誇飾、鋪排之能事,使人目眩心馳。這些千奇百怪光怪陸離的想像力所營構出的虛幻空間,可以滿足人的好奇心及幻想力,神游其間可使人暫時離開平凡常規的人生場景,讓精神自由馳騁,得到心靈的纾解。

此外,神通故事的語言特色,從文學的角度來看,還有以下三個特色:

建構簡單完整的故事結構

神通故事常是短小集中、有頭有尾、一線到底、無枝無蔓、脈絡清楚。這是因為神通故事主要是宣教時用口頭講述,訴諸信徒的聽覺,因此簡單完整的故事結構,容易使聽眾的注意力集中到主要的人和事上來。

展示人物的神奇性、超人性

對人物形象的描述,不注重外在面貌的描寫和內在心理的刻劃,而是用誇張鋪排的筆法,從故事情節的開展,和人物的行動,來展示人物的神奇性、超人性。

描述的對象以人、佛、菩薩為主

神通故事的類型簡單,情節內容則有豐富的變化,而所描述的對象以人、佛、菩薩為主。

神通故事的類型大抵不出六神通的范疇,內容情節則運用自由的想像力,可以千變萬化。但主要的描述對象是人、佛、菩薩,而根據佛教的觀念,佛、菩薩也必須經過人身修行的階段而得成就,人的努力修行提升生命的境界,才是神通故事所要勸喻誘導的。因此雖然鬼神也有神通,但絕不是神通故事描寫的重點。

因此,從宗教和文學的角度兩方面觀察,吾人可以說佛經中的神通故事,主要具有“似真非真”及“神奇魔術”的兩種語言特色,建構出一個似虛似實又神奇幻妙的空間,與凡俗世間維持一“不即不離”的關系,而始終具有神秘的吸引力。

五、結 論

檢視神通故事的作用在佛教經典的發展流變中,可以發現在原始佛教的四阿含經典中,神通故事被當成神通理論的印證,印證佛教認為神通的真實性、危險性、考驗性,及不究竟性。因此對神通故事的描述,態度是相當謹慎的,是為了迎合印度當時社會崇尚神通的風氣,而采用神通故事作為宣教的權宜策略,非常清楚描述它在佛教整體修行中的位階。指出追求神通並不相應於佛教的解脫之道,佛教的解脫是智慧的解脫之道。原始佛教充滿了創教之始重人文理性的色彩。

到了部派佛教的大眾部,由於佛身神化觀念的興起,吾人可以發現《大正藏》“本緣部”的諸經典,是運用神通故事將佛陀塑造成無所不能的超人形象。不再注重佛法對神通本質的定位,而是將神通作為例證使用:證明佛陀的法力無邊,證明神通力常能帶來奇跡或救贖。佛教從此有了人文理性之外的另一條路徑:信仰崇拜之路。

到了大乘佛教,十方佛、菩薩的興盛,神通能力或神通故事更成了許多不曾在人類歷史上存在過的佛菩薩救度眾生,展現法力無邊的重要證明。關於“神通”內容的論述愈來愈多、愈豐富,神通故事的描繪也愈瑰麗壯闊。除此之外,“神通”在一些大乘經典中也由佛教的觀念變成了寫作筆法,神通事跡轉變成寓含佛理奧義的故事。在此,吾人不是懂得神通理論,就能領會神通故事,因為它已不是神通觀念的印證、神通力的宣揚、法力無邊的例證,而是某種奧義的承載。因此大乘佛經中的神通故事,有二種不同作用:一方面加強了信仰崇拜的色彩;另一方面回歸用智慧去領會隱藏在神通故事中的佛理奧義。大乘所謂的悲智雙運,在神通故事的雙重運用中也可以略睹其風貌。

有關神通故事的語言特色,一方面因為有神通理論為其背景,而使其宗教語言特別具有“似真非真”的朦胧性,暗示著:“凡是可能的就會存在”這樣的信念,千百年來一直吸引人心,人們在神通故事中尋尋覓覓,確信世上必會有真奇跡的存在。另外,神通故事從文學的角度來看,其神奇魔術的語言所展現出的神奇妙幻的虛構空間,足以使人的想像力得以在其中上天入地,肆意盡情地馳騁,開拓了人類暫從物質世界超拔出來的心靈園地,也增添了文學的表現手法。所以佛教的神通故事,可以作為宣教的例證,可以作為文學的表現手法來寓含義旨。其似真非真、神奇魔術的語言特色,正是每個時代神通故事都不會消失,也不斷會有新的神通故事產生的原因。

佛教傳入中國後,“神通”方面的影響痕跡一直是斑斓可觀,除了“神僧”的神奇事跡,從古至今的記載不斷外,在《經律異相》、《法苑珠林》兩大佛教百科全書中,有關神通、奇跡、救贖的故事亦充斥其中。而敦煌變文中脍炙人口的《降魔變文》是從《賢愚經》中的〈勞度差斗聖〉演變而來,不但結合擴充了須達起精捨的故事,在佛陀派捨利弗和六師外道斗法的場面,神通變化的描繪更加豐富壯盛,且舊瓶裝新酒,把佛教在印度要對付的六師外道,悄然變成道教。又如《大目犍連冥間救母變文》,更是發揮了中國人的想像力,把《盂蘭盆經》簡單的故事結合中國十殿閻羅的傳說等,描述目連上窮碧落下黃泉尋母救母的故事,把中國孝道精神注入其中。這些神通故事,到了敦煌變文予以再創作或新創作,不但開拓了更神奇妙幻的故事,更把佛教要溶入中國社會的一些觀念主旨悄然加了進去。當聽眾聽得熱烈時,佛教的某些觀念也已植入腦中而不自覺。另外,高明的神魔小說如《西游記》,更利用神通的文學表現技巧,開創了結合人、妖、佛、菩薩、天地神鬼、動物、植物、礦物精靈同時登場的神奇魔幻空間,並在其中寓含其思想。使《西游記》成了老少鹹宜之作。有人玩索《西游記》所蘊含的主旨;有人津津有味於其故事情節,人人入寶山而各有所得。

事實上,神通是否容易修習得成呢?在五世紀時覺音所著的《清淨道論》中,已指出能修得神通變化的人是非常稀有難得的。<29> 按佛典及中國佛教界的說法,神通須在“見道”( 小乘初果、大乘初地菩薩 ) 後才准修習;但據稱進入“末法期”以來,絕大多數學佛者即生都沒有可能證聖果,不具可修神通的條件,所以中國的諸宗祖師大抵多嚴禁學佛者修神通、顯神通,乃至斥為著魔。因此實際上,在中國神通修學已被從佛教的修持內容中取消。<30> 但是時至今日,神通的信念仍在社會中流傳著,許多新興宗教的教主也以神通為號召,並為自己創造幾個個人神通事跡來吸引信眾,盡管到處都是假神通、假奇跡,但一個事件被拆穿假象後,另一則假神通假奇跡的故事又在上演,又有人被迷惑了。這也許就是因為神通故事以其似真非真、神奇魔術的語言特色所形成的特殊魅力吧!它總是在暗示著:“這是可能發生的。”因此,當佛教以神通故事為宣教工具,不可避免地使佛教開了一條信仰崇拜之路,並產生許多“附佛異象”<31> 的負作用。

---------------------------------------------------------------------

參考文獻

<1>《大智度論》卷 7:“諸菩薩何以故生出游戲是百千種三昧?……答曰:菩薩心生諸三昧,欣樂出入自在名之為戲。非結愛戲也,戲名自在。”見於《大正藏》第 25 冊,頁 110c。

<2>《長阿含經》卷 13 ( 20 )《阿摩晝經》:“彼以定心清淨、無穢、柔濡、調伏住無動地,一心修習神通智證能種種變化。變化一身為無數身,以無數身還合為一;身能飛行石壁無礙,游空如鳥,履水如地;身出煙焰,如大火煙焰;手扪日月,立至梵天……

彼以心定清淨、無穢、柔濡、調伏 住無動地,一心修習證天耳智。彼天耳淨,過於人耳;聞二種聲:天聲、人聲……以心定故天耳清淨聞。

彼以定心清淨、無穢、柔濡、調伏 住無動地,一心修習證他心智。彼知他心有欲、無欲,有垢、無垢,有癡、無癡,廣心、狹心,小心、大心,定心、亂心,縛心、解 ( 脫 ) 心,上心、下心 ( 乃 ) 至無上心,皆悉知之。以心淨,故能知他心。

彼以心定清淨、無穢、柔濡、調伏住無動地,一心修習宿命智證。便能憶識宿命無數若干種事,能憶一生 ( 乃 ) 至無數生,劫數成、敗,死此生彼,名姓種族,飲食好惡,壽命長短,所受苦樂,形色相貌皆悉憶識……。

彼以心定清淨、無穢、柔濡、調伏住無動地,一心修習見生死智證。彼天眼淨,見諸眾生死此生彼,從彼生此,形色好丑,善惡諸果,尊貴卑賤,隨所造業,報應因緣,皆悉知之。此人身行惡、口言惡、意念惡,誹謗賢聖,言邪倒見,身敗命終墮三惡道;此人身行善、口言善、意念善,不謗賢聖,見正信行,身壞命終生天、人中。以天眼淨見諸眾生,隨所緣業往來五道。……

彼以定心清淨、無穢、柔濡、調伏住不動地,一心修習無漏智證。彼如實知苦聖谛,如實知有漏集,如實知有漏盡,如實知趣漏盡道;彼如是知、如是見欲漏、有漏、無明漏,心得解脫,得解脫智:生死已盡,梵行已立,所作已辦,不受後有。”見《大正藏》第一冊,頁86a~c。

<3>《佛本行集經》卷 22:“仁者此法不能究竟解脫諸欲、滅於煩惱、寂定一心、盡諸結漏,及諸神通、成就沙門到大涅盤。此法還入於生死;所以者何?既生非想非非想處,報盡還入於生死。”見《大正藏》第3冊,頁757c~758a。

<4>《中阿含》卷 40 ( 157 )〈梵志品〉:

復次,梵志!我已得如是定心清淨,無穢無煩,柔軟善住,得不動心,學於漏盡智通作證:我知此苦如真,知此苦集、知此苦滅、知此苦滅道如真;知此漏如真,知此漏集、知此漏滅、知此漏滅道如真。我如是知、如是見,欲漏心解脫,有漏、無明漏心解脫,解脫已,便知解脫─生已盡,梵行已立,所作已辦,不更受有,知如真。─是謂我爾時後夜得此第三明達,以本無放逸,樂住遠離,修行精勤,謂無智滅而智生,闇壞滅而明成,無明滅而明生,謂漏盡智作證明達。見於《大正藏》第1冊,頁680a~b。

<5>楊惠南,〈“實相”與“方便”─佛教的“神通觀”〉,收於《宗教、靈異、科學與社會》研討會論文集,1997,頁 128~129。

<6>《雜阿含經》卷 8 ( 197 ) 經,見《大正藏》第 2 冊,頁 50b。

<7>陳兵,《佛教禅學與東方文明》,上海人民出版社,1992,頁 574。

<8>阿波陀那 ( avadana ):

初期的阿波陀那,散見在四阿含和律部諸書中。其最根本的性質是記載佛及弟子、居士等聖賢之行誼風范。

見丁敏,《佛教譬喻文學研究》台北:東初出版社,1996,頁 10。

<9>印順法師雲:

在北方佛教的宏傳中,阿波陀那的內容,除了佛菩薩、佛弟子的行事外,還含攝了本生、授記。連民間故事也含攝進去。在說法時,比丘們引用這些事證而譬喻化;譬喻已成為通俗教化的主要工具。……這是一切傳記、一切故事的總匯。

見印順,《說一切有部為主的論書與論師之研究》台北:正聞出版社,1987,頁 359。

<10>見注 7 書,頁 575。

<11>見於凌波,《簡明佛教概論》,台北:東大圖書出版,1993,頁58。

<12>見《根本說一切有部毗奈耶雜事》卷 18,《大正藏》第 24 冊,頁 287a~c。又此事亦見《增壹阿含經》卷 18,唯沒有目連自說「業力現前,神字尚不能憶」之語。《大正藏》第 2 冊,頁 639a~641a。

<13>《增壹阿含經》卷 30(8) 經,見於《大正藏》第 2 冊,頁 714c。

<14>《雜阿含經》卷 13(335) 經,《大正藏》第2冊,頁92c。

<15>同注 13。

<16>《增壹阿含經》卷 29(3):

爾時尊者捨利弗語大目連曰:諸賢聖以說快樂之義,汝今次說快樂之義。……目連報曰:於是比丘有大神足,於神足而得自在。……。

見《大正藏》第 2 冊,頁 711a。

<17>見注 5 之文,頁 132~133。

<18>《異部宗輪論》:

如來色身實無邊際,如來威力亦無邊際,諸佛壽量亦無邊際。

見《大正藏》第 49 冊,頁 15b。

<19>印順法師雲:

本生、譬喻、因緣這三部聖典,就是大乘思想的主要來源。

見印順,《初期大乘佛教之起源與開展》台北:正聞出版社,1988,頁109。

<20>同注9。

<21>如《修行本起經》、《方廣大莊嚴經》、《普曜經》、《佛所行贊》、《佛本行集經》等,見《大正藏》第 3、4 冊。

<22>印順法師雲:

菩薩發心、修行、成佛是大乘法的主要內容。

同注 19 書,頁 116。

<23>見《大正藏》第 30 冊,頁 527~528。

<24>胡適,《白話文學史》上卷,台北:遠流出版社,1986,頁 164。

<25>郭忠生譯,《維摩诘經序論》南投:谛觀雜志社,1990,頁 145。

<26>如《大涅盤經》卷 6 雲:

善男子,不可以喻喻真解脫,為化眾生故作喻耳。

見《大正藏》第 12 冊,頁 396b。

<27>見釋達和譯,《印度佛教史概說》台北:佛光出版社,1986,頁 22。

<28>見《增壹阿含經》卷 9(5 )經,《大正藏》第2冊。

<29>覺音,《清淨道論》中冊,頁 802b~806a。

<30>同注 7 書,頁 576~577。

<31>《普門》雜志,195期、201 期分別制作〔附佛異象Ⅰ、Ⅱ〕集(1995年12月;1996 年 6 月),可茲參考。